2022年度第4回セミナー記録(河川工作物と生き物の関わり)

【セミナー記録】動く川に「ざわめく自然」は宿る ~流域治水における環境の位置~

■開催日時:2023年10月8日(土) 14時~16時 ※オンライン開催(視聴会場あり)

■報告(オンライン):

森 誠一さん(岐阜協立大学地域創生研究所・教授、越前大野市「イトヨの里」館長)

報告

目次

・はじめに

・“郷土財”としての河川流域

・荒瀬ダム撤去事業との関わり

・ダム撤去とモニタリング

・河川環境に影響を与える事象

・環境保全の三位一体

・木曽川水系の環境史とイタセンパラ生息の現状

・イタセンパラの人口変動と生態

・ワンド環境の変化

・両岸間のイタセンパラ交流

・外来種による負荷

・横断工作物における魚道

・魚道評価としてのカルテ

・堰と魚道の現状から

・人新世時代の環境配慮

・“郷土財”としての川との付き合い

・流域治水における参画と環境

●はじめに

この講座にお招きいただき、改めて御礼申し上げさせて頂きます。

演題に「動く川に「ざわめく自然」は宿る」と、やや文学的な演題をつけさせていただきました(図1)。この動く川というのは、多様な川を構成する物理的な環境要素、簡単に言えば出水、渇水という流量変化、または、流量の水深や水温、水質の変化といったようなことを一義的には示します。もちろんここには、いわゆる天変地異も含まれます。洪水、増水、あるいは氾濫と言ってもいいかもしれません。必ずしも人間に天の恵みをもたらすものだけではない、という側面もあるということです。そういった幅広い視野で、河川生態的な観点からという広い意味における「動く川」という風に銘打っております。もちろん我々にとって氾濫や洪水が起きてはいけないので、河川管理と本来持っている川の恵みというものを、どの辺りで境界線を引く、あるいは合意を得る形にするかを検討できればと思っています。一つの切り口として「ざわめく自然」と、もう10年ぐらい前からいろいろな場で述べているものです。

「ざわめく自然」というのは生物の多様性のみならず、人と自然が織りなす多様な関係性からも構成されます。「ざわめく自然」は、つまり際限なく小波たつせせらぎ、水面に光る太陽の煌めき、河畔に垂れる枝葉を不規則に動かす流れなど、自然の営みから得られるワクワク感・ざわざわ感といった誰もが持つ心情を伴う事象を含むと位置付けています。とはいえ、今の私には、現実の多様で頑強な制約条件の河川管理の中で、どこまで、どのように、この「ざわめく自然」化ができるのかという明確なシナリオが作成されておらず、そのシナリオの作成に向けて試行錯誤している最中といっていい状況でいます。ただ、こうした自然の、例えば生物を見る・愛でる・採る・飼う・慈しむ、また奉ることの意味は、そこにある“自然との交換”に連関するものでしょう。ここには、食の恵みといった人間中心的視点以外の、普遍としてのアニミズムが見え隠れするようです。さらに言えば、この検討は“人新世”の現代における自然観・世界観の指針を構築する契機にもなり得ると期待するものです。

●“郷土財”としての河川流域

川との付き合い方として、私はこれから「郷土財」の育成ということを一つの標語として掲げております。「郷土財」とは、かけがえのない故郷の事物・事象、簡単にいえば故郷の宝物と簡潔に本日は定義しておきます。地域の郷土の財産がいくつもあると、それを根拠に基づき地域で活用し、それを地域づくりとして育むことが重要と思っているところです。

これは、数年前に長良川の支流で撮った写真で、私はこれを見てワクワクしました(図2)。確か小学校5、6年生の彼だったと思いますけれども、まさにハンターのように構えて魚を獲ろうとしている。この風景から、私は“ざわめき”を感じることができました。そこで彼自身もまた、おそらく川を通して魚との間で“ざわめき”を感じていると推測でき、この経験が「郷土財」として育まれると嬉しいところです。

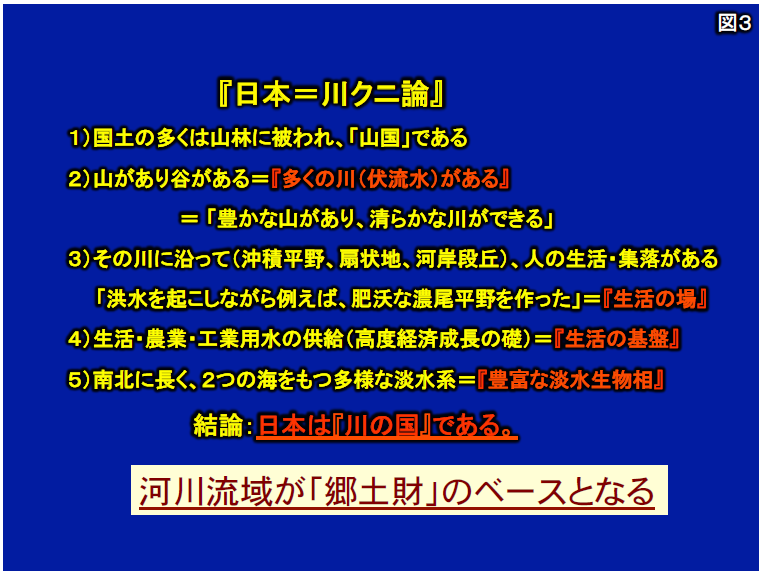

私は、日本は「川の国」という持論をもっています。小学校の高学年で、日本の国土は山が多く6-7割を占め、河川は急流が多いと学びます。この山が多いということは谷も多く、それらを集約した川もまた多いことを意味します。それは単に、物理的に川の数が多いことのみならず、川を成因とする地形(沖積平野、扇状地、河岸段丘など)に集落が形成され、生活の場を構成するものでもあります。我々は、川が作った地形の上に生活の場を持っているわけです。さらに、川は我々の生活・農業・工業用水の供給源であることからすると、人間活動の基盤でもあるわけです。加えて、日本は豊富な淡水生物相を持つ国でもあります。日本は「山の国」や「海の国」ということを否定するものでは全くありませんが、「川の国」という言い方もできるのではないかと思っています。そして、我々は「川の民」といっても良いのではないでしょうか(図3)。

つまり、“郷土財”を構成する「ざわめく自然」を維持するためには、河川流域が重要なベースとなって位置付けられることになるでしょう。この観点からすると、流域治水という主題を国土交通省が2, 3年ほど前から、河川事業や河川管理の中で位置付けたことは、私はとても期待しているものです。なぜなら流域という視点は、単にて堤外地だけで議論される嫌いのあった今までの河川行政の中で、環境面への力点が注がれる要素があるからです。環境分野はいつまでたっても対症療法的であり、応急処置的なものでしたが、ここで「流域」という観点を河川行政の中に入れ込んだということは、河川生態学を研究する者からすると大いに期待できる状況に向かっていると認識しています。

●荒瀬ダム撤去事業との関わり

私が10年ほど、熊本県企業局による荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会等に関わってきた際の雑感を述べたいと思います。

これは、坂本地区あたりの写真です。会場視聴いただいている皆さん方はご存じのことかと思いますが、2006年に、最初に荒瀬ダムにお邪魔した時の写真です(図4左上)。まだダムはしっかりと水門が機能しています。10数年前ということになりましょうか。見ていただくとお分かりのようにダムの直下は白濁した水です。同じような状況が、上流側にもありました。当時の私に非常に興味深く見えたのは、左岸側に設置されたジグザグの魚道でした。ついで2010年頃の、水門撤去の可否が議論されており、水門が開いている写真です(図4右下)。少し川が動き始めた状況となりましょうか。

まず右岸側から撤去された際に心配したのは、部分撤去後に大きな落差が生じて流速がすごいことになってしまうのではと懸念しましたが、比較的安定的な流れが生じました(図5左上)。このような流水域になって、周辺には瀬や淵が現れて本来的な河川形態が現出しました(図5左下)。2017年に撤去された後、河川の流水が生じ、白濁した水もほとんどなくなってきました(図5右上下)。完全撤去された際には、瀬と淵が良い形で現れ、釣りができるようにもなっています。

また、私にとって興味深かったのは、歴史的に球磨川の方々が、写真にあるような大きな岩や瀬に名前をつけられていたことです(図6、後述の「荒瀬ダム撤去事業のモニタリング調査報告書」、2020年参照)。これは委員会の事前面談ごとに、私は球磨川では過去に、個々の特徴的な河川形態が命名されている事象がないかを何度か尋ねたものでした。それを踏まえて、県行政担当の方から示されたダム建設以前の河川の様子が描かれた図を拝見した折、その活き活きした詳細な図に大岩・瀬・淵などの多様な形態に名前が付けられていたことに少なからず驚いたものでした。これは球磨川の方々が、川と非常に密接な生活をされてきたということを、一つの民俗的習俗として端的に表すものといえます。つまり、荒瀬ダムが撤去されたことによって、球磨川において環境面でさまざまなプラスが生じたことのみならず、この流域の方々が培ってきた歴史・文化というものも、ダム湖湛水域に沈み名称だけが記録として残っていたものが、歴然として浮かび上がり再生されたことも興味深かったのです。これもまた、この地域の一つの“郷土財”と考えているところです。

●ダム撤去とモニタリング

この事業で私が注目したのは、球磨川本流左岸側から合流する百済木川でした。荒瀬ダムのすぐ上流にある、この周辺で一番大きな支流です。

2010年にちょうど湛水が減った直後だったと思いますが、このような土砂が合流周辺に溜まっていました(図7左上)。同様に土砂は、荒瀬ダム自体の直上にも堆積していました。それが2017年にはかなり撤去さら、また流下し、それが写真にも現れています(図7右上)。さらに、この支流の上流には、瀬が現れました(図7左下)。この辺りまで満水時には水が溜まる地域でしたが、しっかりとした流水区間となって、直ちにオイカワといった流水性の魚が、居着くようになったことを確認しました。

2017年右下の写真で、お邪魔した時に、こうした巨石を少し置いて瀬・淵構造を県事業の方でさらに現出されており(図7右下)、ここでまた、環境の多様性ひいては多様な生物が生息できる環境回復が始まっているなと思いました。荒瀬ダム撤去事業においては、先ほど申し上げた川と人との関わり、場所の名称や、オイカワといった流水性の魚などが居つくようになった、あるいはカマツカといった礫床底質を好む魚も生息できる環境が現れたということが明瞭に観察できました。今後、撤去後5年10年を経てどういう影響があるのか、何らかの枠組みをもって継続的にモニタリングをしていくべきでしょう。

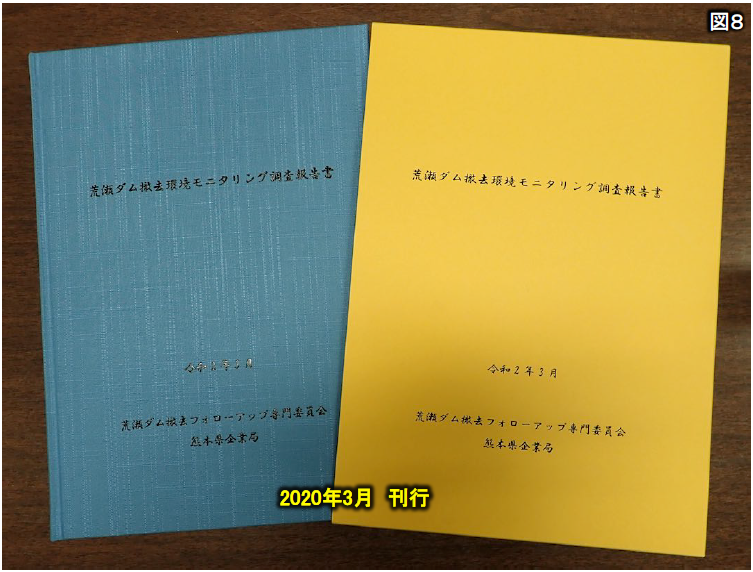

2020年3月には、荒瀬ダム撤去事業のモニタリング調査報告書が刊行され、県HPで公開もされています(図8)。これは大部の報告書(655頁)で、私自身も関わる機会を得ましたが、下流八代周辺や海への影響は特段言及されていません。やはり大規模ダム撤去で下流にどう影響を及ぼすのか、少なくとも本邦初という事業でもありますので、今後、他のダムでも老朽化による撤去も含めて検討されると思われますので、将来を見据えた次のステップとして事業化し、ぜひ下流の影響も検討し、外に発信を継続して頂ければと思います。

●河川環境に影響を与える事象

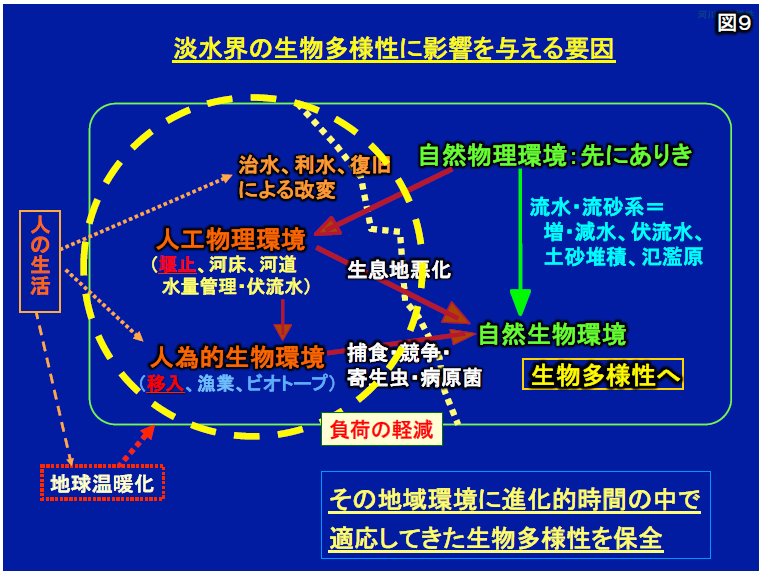

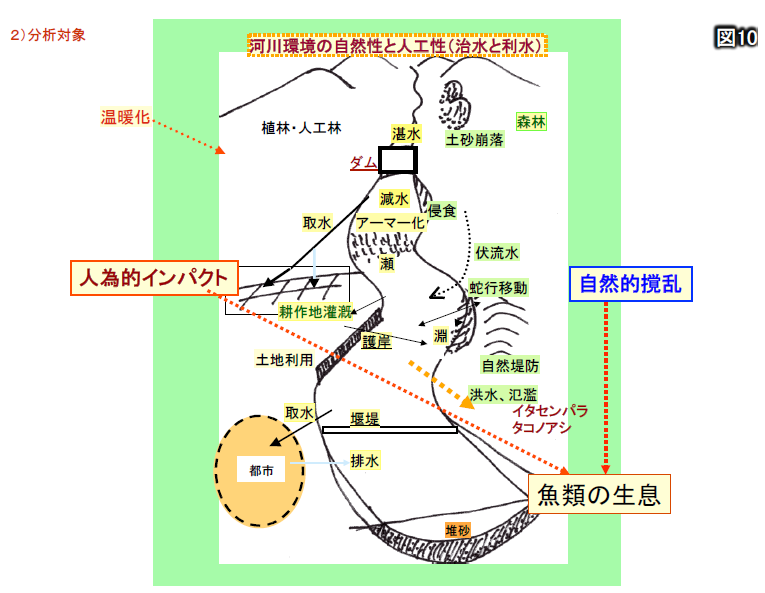

河川環境を構成する生物多様性が、本来的な自然環境と後生的な人為環境の兼ね合いでいかに関わるかを示した図です(図9)。

右側には、水や砂の移動がある川という様々な環境要素をもつ自然物理環境が存在し、その上に生物が乗っかっていることを示しています。河川という本来的な自然の物理的環境に本来的な自然の生物的環境が存在して、それらをもって地域特性が形成されているとおおよそいえます。そこに、人工的な物理環境が時として暴力的な形をもって加入してきた。川を堰き止め流水の湛水化、護岸工事で水際の単調化、河道の直線化、使用水の廃水といった人工的な河川環境が川に付加されてきた。つまり、ほとんどが治水や利水という目的による人為改変で河川の環境変容がもたらされ、生物にとっては多くが生息地悪化という形で跳ね返っています。

しかも近年において河川環境は、人工的な物理環境による変化に加えて、人為的な生物環境が加わり著しい影響を受けています。これは簡潔に言うと、ブラックバスのことをイメージしていただければと思います。ブラックバスはもちろん、進化的な時間をかけてアメリカ大陸で誕生した魚です。ただ、それを日本へ持ってきたのは、もちろん人です。この外来種は、例えば在来種を捕食し、また、ある資源を巡って競合し、あるいは様々な寄生虫や病原菌などを持ち込む可能性があります。このような人為的にもたらされた生物環境によって、本来の自然的な生物多様性は大きな影響を受けています。この状況において、これまで本来的な生物多様性への負荷軽減をするため、様々な手法や手立てが検討されてきました。その具体的な一つの政策的な対策として、例えば国土交通省においては1997年の河川法改正があったといえます。

さらに今の関係性を作画してみます(図10)。

川は山域の上流から下方に流れます。川の図の左側が人為的、右側が自然の構成要素を示します。本来、川というものは、自然のせせらぎをもって優しく流れるだけではなく、しばしば想定を超える流量を持って氾濫をしたり、蛇行したりします。そうした自然的撹乱を本来的に持っています。一方で我々は、河川水を様々な形で利用し、あるいは過剰になった水を抑制するため、河川環境に人為的なインパクトを与えてきました。人口の多い地域であればあるほど、自然な流れは抑えられ人為的インパクトの方が多く、生物環境に大きな影響を与えている傾向があります。

近年、河川本来のシステムを蘇らせる様々な事業が行われるようになりました(図11)。研究者においても、これをテーマとする研究が増えました。ただ、個々の対症療法的な研究は進んだと思いますが、それをいかに社会的に還元させるかという仕組みの構築、あるいは原因療法的な総括研究には、まだまだ余地があります。また、さらに例えば、環境改善として実施した事業に対する効果の評価検証について、未熟な部分が多々あると認識しています。

●環境保全の三位一体

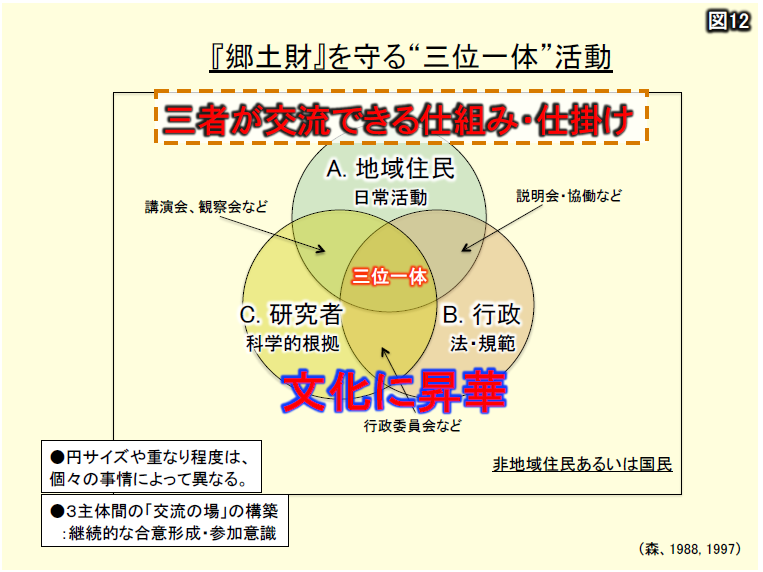

ここで、結論的なことを申し上げます。この議論は、もう30年ぐらい前から、いろんなところで述べており、単なる繰り返しのように思われがちですけれども、私の中ではより錬成され続けていると思っている、環境保全に関する原理的な考え方です(図12)。

この図に掲げている住民参画、施策執行、科学的根拠の三要素がなければ、環境保全ひいては「郷土財」の保全は中途半端になります。近年においては、この要素の重要性はやや自明になりつつありますが、多くの場合、そうした言葉だけが踊っていることが多いのが現状にみえます。兎にも角にも、地域連携や科学的根拠といった文言をプロポーザルに記載しておくといったものです。

三要素の一つは、Aの日常的な生活活動をされる当座の地域住民。二つ目は、Bの立法を含む法的整備や規範遵守、それに基づいた事業化をする行政。三つ目は、Cの研究者によって事業をしっかりと合理的に、あるいは根拠を持った形で進めていく科学的な根拠が重要です。失敗することもありますが、その場合においても、失敗の理由が検証できる体制となっていることが肝要です。そのためにも、こうした三要素の交流する仕組みが絶対的に必要です。これを私は“環境保全の三位一体説”とよんでいますが、個々の事情や背景によって、円が完全に三つとも重なることはなく、A, B, C の円サイズが同じ大きさということもありません。まずもって、この三要素が揃うこと、それらによる営為を地域文化に昇華させる作業が、第一義的に重要です。

そのための科学的な根拠について、私自身の魚から見た河川環境という研究成果をもって話をさせていただきたいと思います。すなわち、現状の川では、足元にツンツンと魚が当たるように魚の存在を感じないことから、「魚ざわめく川」にするにはどうしたらよいかという話になります。

●木曽川水系の環境史とイタセンパラ生息の現状

私の専門分野の魚類生態から見た河川環境に関し、特にここ数年ほど木曽川水系を対象に共同研究を代表者として行っているので、そこでの先端的知見を少し紹介いたします。そこでは、河川の横断方向の水際部の連続性と多様性について特定魚種を題材にした研究成果、および河川横断工作物によって上流・下流が縦断的に分断化される生物生活への影響と、その負荷の改善に関する話題となります。

最初に、この木曽川流域の生物多様性および河川環境史について解説をします。次いで、特にイタセンパラという国の天然記念物で、絶滅に瀕している魚類ですが、本種の保全において水際の横断方向に分布するワンドの存在が重要であり、そのワンド環境の維持をいかにできるかを紹介します。さらに3つ目に、ダムや構造物によって縦断方向が分断され、川の不連続性がどのように生物に影響を与えるか、また、その対策としての魚道の効果について話題を提供したいと思います。

木曽三川流域は、日本列島のほぼ真ん中辺りにあり、日本海側の若狭湾と太平洋側の伊勢湾に挟まれた一番くびれた辺りに位置しています。この一帯は、ちょうど北方と南方系の魚類がちょうど重複する位置にあります。この一帯は、木曽川、長良川、揖斐川という一級河川が合流し、豊かな水資源を蓄え、かつ多様な水環境を形成しイタセンパラ、ネコギギ、ハリヨといった天然記念物でもある希少生物を含め、生物多様性の豊かさは日本有数といえます(図13)。

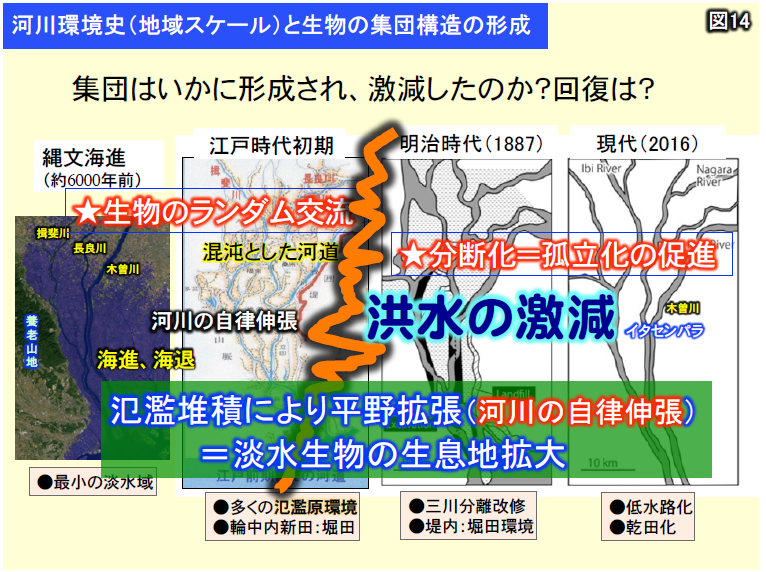

木曽三川の特に中・下流域が、どういう「動く川」の歴史をもっていたかを図示します(図14)。

今から6000年ほど前は縄文海進で、濃尾平野のほぼ全てが海という状況でした。この時には、淡水生物の生息できる面積は非常に少なかったと言えます。それが河川による土砂運搬により、特に縄文の後期そして弥生時代から江戸時代まで土砂が堆積し、それによって河川が自律伸長して淡水域を広げていったわけです(図15右)。つまり、氾濫堆積によって平野が下流方向に拡張され、イタセンパラを含め淡水生物の生息域が拡大していったと思われます。そして江戸時代初期には、多くの島状の陸地が出来るような状況で濃尾平野の原型ができ、これを元にもしつつ当時の美濃人は輪中を造成していきました。このように濃尾平野の西半分(現在の岐阜県)のほぼ全域が輪中地帯となり、入り乱れた多くの川筋が形成されていたことになります。この時期、水生生物はランダムに、木曽三川を横断的に自由に行き来してきたことでしょう。

明治期になって、近代土木工法により三川分流が行われ、治水・利水を目的とした様々な河川工事が過剰と思われるほどに行われるようになっていきました。しかし一方で、淡水域が縮退したこともあり、イタセンパラのような淡水魚類は激減していったわけです。ここではイタセンパラ保全・回復のために、現状の河道や流量変動の制約条件下で、イタセンパラの生息環境を維持し、集団間でランダム交流できる状況を担保することが求められています。

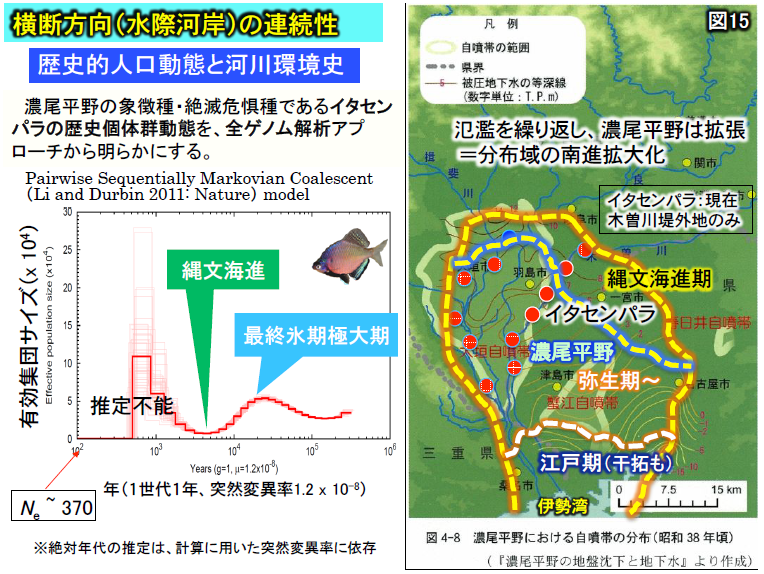

●イタセンパラの人口変動と生態

このグラフは全ゲノムを用いた歴史的人口動態を示し、イタセンパラの過去の集団有効サイズの変遷を示します(図15左)。縦軸が集団サイズとなり、横軸が今から1,000年前、10,000年前といった時間軸を意味します。数千年ぐらい前の縄文海進期で濃尾平野がほとんどなかった時代は集団サイズが小さく、縄文海進後の河川の伸長に伴う氾濫原の拡張とともにイタセンパラが増加する傾向にあることがわかります。つまり濃尾平野の形成とともに淡水面積が広がり、イタセンパラも増加していると想定されます。

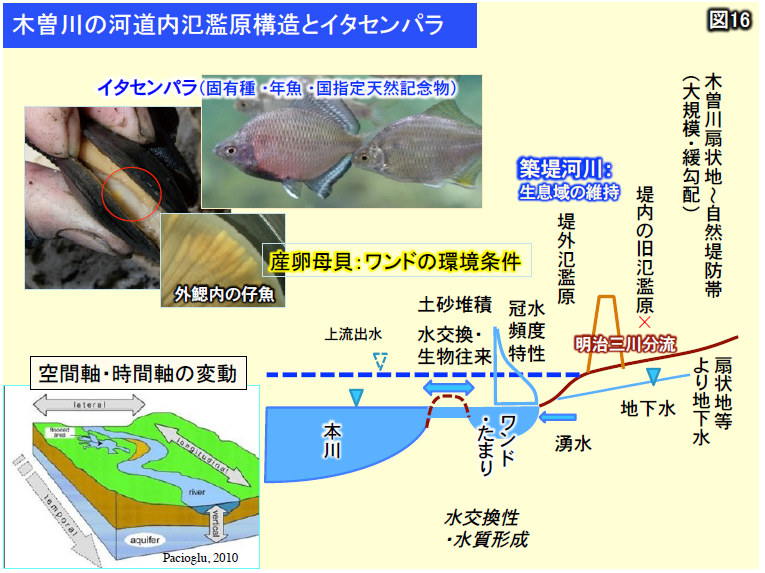

イタセンパラという魚は秋期に繁殖期をむかえて二枚貝に卵を産み付けます(図16)。産卵母貝の二枚貝がいないと、イタセンパラは種として生息しえないのです。一般に秋から冬期には河川水位は低下して多くのワンドは湿地化し、大半の魚は本流域が主たる生活圏となります。一方、イタセンパラは秋に産卵された母貝の中で卵・仔魚として越冬することになり、春から初夏の出水期に孵出し一気に成長期に入り、秋には成魚となり繁殖期となります。こうしてイタセンパラは氾濫期(出水期)と湿地期(渇水期)をうまく生活史に取り込み、かつ二枚貝の生息域として特に本流河岸際の浅瀬または河道内氾濫原のワンド域が非常に重要な位置を占めることから、まさに氾濫原の魚ということができます。現在、原生的な氾濫原は木曽川の堤外地に限定的に存在しており、イタセンパラの重要な生息環境となっています。

●ワンド環境の変化

実際に、木曽川堤外の約20kmにわたる氾濫原環境に、約150個の“ワンド”(あるいは“タマリ“)があります。ワンドというのは、出水期に本流域としばしば繋がったり、あるいは平時から本流に開口していたりする緩やかな閉鎖水域です。また、”タマリ“というのは単純に水タマリ状態で、洪水的な出水でない限り、ほとんど冠水することはない閉鎖水域となります。こうした水域の標高や比高差に基づいて、冠水頻度が異なる多様な小水域をもつ河道内氾濫原になり、当地の生物多様性が形成されることになります。

東海道新幹線の鉄橋周辺の木曽川で、白枠がワンド・タマリを示します(図17左)。2018年にかなり水位が上がりました(図17右)が、このようなワンドの冠水時に生物の移動・交換がよく生じます。こうした際に二枚貝の幼生・稚貝が本流から入ったり、あるいはイタセンパラが移動したりするようです。こうした水の水位変動が、ワンド内の環境を様々な形に変え生物多様性を構成していくことが分かっています。

ところが最近、このワンド環境が変わっています。この50年間のワンド・タマリの個数と水域面積の変遷を調べたところ、過去10年の間にワンド・タマリの数は増える傾向にあり、特にタマリは増えています。しかしながら、その平均面積は、非常に小さくなっています。1960年代の河川断面は澪筋が掘削されておらず平たい線形になっており、少しの出水で全体的に冠水します。しかし、1980年代を境に河道掘削が行われるようになり、低水路が固定的になりました。さらに、特に2010年以降、両岸ともに河道内氾濫原が狭小化し、ワンド・タマリ数は増加しながらも水域面積が減少しています。イタセンパラは、河口からおよそ20〜40キロ地点に維持されている氾濫原環境に辛うじて生息していますが、現在、この範囲域は低水路と高水敷の二極化が固定的になり、ワンド・タマリへの冠水頻度が減少しています。ただ、これによって河川全体の流水量は随分と増強され、木曽川本流の洪水危険度が随分下がっています。また、樹林化による落葉・枝や水面被覆が、急速にワンド・タマリの環境を質的に劣化させています。これらの結果、産卵母貝としての二枚貝が減少していると思われます。さらに、ワンドごとの二枚貝の生息量は時系的に変化しており、例えば、ワンドごとの二枚貝の生息量の変化を2007年と2018年を比較したところ、冠水頻度の低下とともに、すべからく既存ワンド水域の二枚貝は減少していました。これは当然、イタセンパラの生息量にマイナス影響となるでしょう。

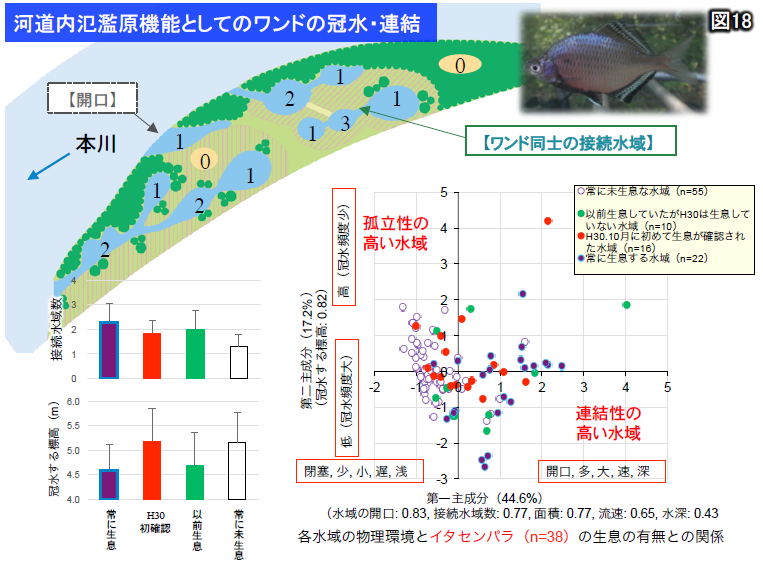

イタセンパラが生息するワンドの水域環境の特性として、二枚貝の生息に加えて、他のワンドや本流と繋がる接続水域の数が重要とわかりました(図18)。例えば、孤立しているワンドにおいて、生息状況の改善として人為的に掘削をして、接続水域を増やすことが効果的となるわけです。ワンドの冠水頻度が高く、他水域と連結する接続数が多いワンドほどイタセンパラが有意に生息する傾向があることがわかってきました。ワンドという形状の水域なら何でもいいわけではなく、どのようなワンド環境がイタセンパラの生息に重要かということが理解されます。河道筋の変化だけでなく、水位変動による河川環境の形態変容という“動く川”の追跡が、環境維持として必至になるわけです。

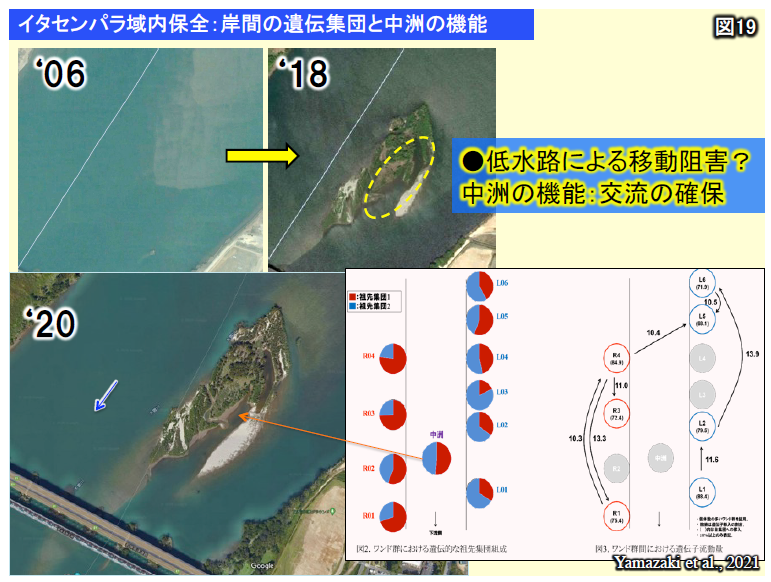

●両岸間のイタセンパラ交流

木曽川の両岸にイタセンパラが生息していますが、左・右岸間で遺伝的な組成が異なり、このことは右岸と左岸にいる本種の交流が、どうやらランダムな形で行われていないらしいとわかりました(図19)。おそらく、低水路が掘られていくことにより、右岸側と左岸側の交流がランダムに生じず、それぞれの岸の上・下流間での交流の方が頻度が高いことが推察されたのです。さらに興味深いことに、2018年頃に流心のほぼ中央にワンドとともに誕生した中洲で、確認されたイタセンパラの遺伝的組成が両岸集団の中間型を示したということです。おそらく遺伝的な交流が、この中洲を通じて行われていることが想定されます。中洲の機能というものが、左・右岸間のランダム交流の確保に非常に大きく寄与したのではないかと思われるのです。いわば“動く川”であることで両岸間の移動交流が保証され、遺伝的多様性を担保できるといえるかもしれません。

これからのワンドの利用に関して現状においては、ある周期をもって浚渫管理などをせざるを得ないことが明らかとなりました。これまでの研究結果から、生物生息にとって機能するワンドには、10年〜20年ぐらいの寿命があることを推定しています。それ以上の年月になるとワンドは老朽化し、単なる止水の湛水域・湿地域になり、本流と繋がることがなくなります。そのため現状の流量・冠水頻度などの制約条件下で、ワンドの機能維持には人為的に手を加え、土木的な改善が定期的・周期的に必須になることを検討しなければなりません。ただ、これは対症療法的なことで、広域的・長期的な検討が必要です。しかしながら、今のまま放っておけば、イタセンパラには相当なダメージが想定されますので、とりあえずこうした応急処置は必要だろうと考えています。それは“動く川”でないなら、補助的であるにしろ川を動かしてやる営為ということになるでしょう。

●外来種による負荷

イタセンパラに関しては外来種の哺乳類ヌートリアによっても、大きな影響を受けることもわかってきました(図20)。

イタセンパラを直接食べるわけではありませんが、糞の調査からヌートリアが二枚貝を食べているということがわかりました。イタセンパラの生息にとって大きな環境要因である二枚貝が、ヌートリアの捕食による大きなマイナスの影響が想定されます。

長良川流域にある伊自良湖において、2006年頃にコクチバスが出現しました。ここからコクチバスが逸脱したら、在来の生物多様性に大きな影響を及ぼすことは容易に想定できます(図21)。これは魚食性が高いといわれ、漁業被害も出ます。しかも、コクチバスはオオクチバスと違い流水に強いとされ、本流域の長良川に出てしまうとアユも捕食し、鵜飼をやる場所まで拡散すれば観光へ被害もでます。つまり、河川文化の衰退にもつながり、ブラックバス問題というのは単に生物多様性だけでなく、漁業被害の第一次産業や観光・サービス業の第三次産業に、さらには我々の河川文化にも大きな負荷を及ぼすといえます。このことは、尺アユがしばしば釣果される稀有な球磨川においてこそ、このコクチバスについて注視・監視していただきたいと思っています。

●横断工作物における魚道

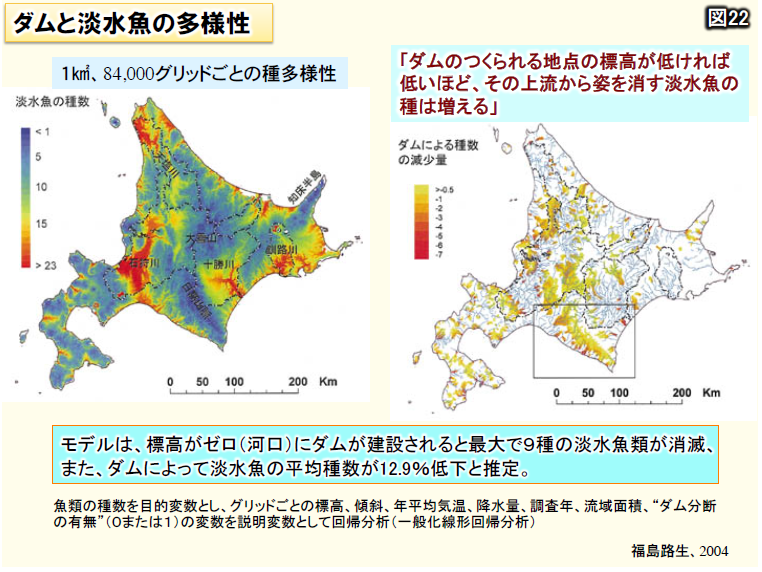

この図22は、魚類の種数と河口域のダムとの関係を示しています。

つまり、ダムの存在によって淡水魚の種数がどれだけ減るのかを示すのですが、河口あるいは下流に堰・ダムが作られると、上流から姿を消す淡水魚の種数の割合が増えることがわかっています。

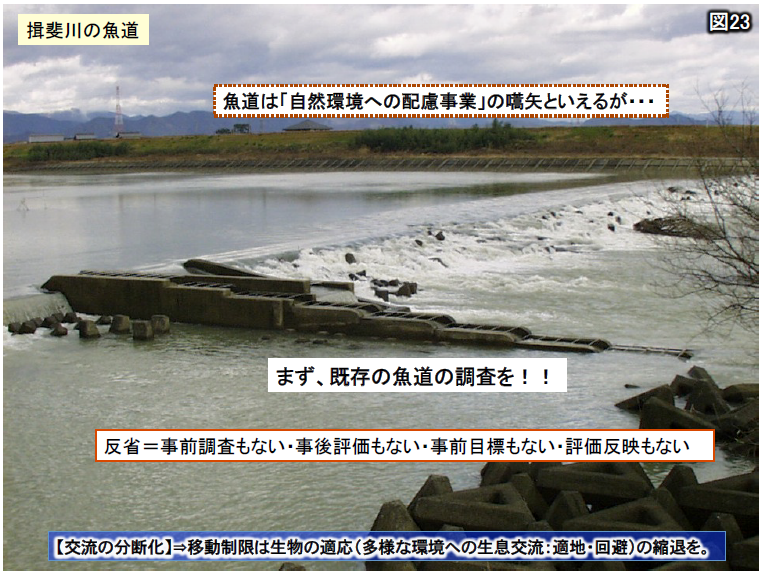

生物多様性の保全のため、堰・ダムを直ちに撤去できないのであれば、対策の一つは魚道があります。これは岐阜県の揖斐川にある魚道です(図23)。川幅200mほどの所に、幅2mくらいの魚道が設置されています。残念ながら魚は漁協によると、この魚道をあまり遡上しないようです。この写真の右方と中央の白波の少ない部分を上ると言います。アユだけですが。今ここで、この魚道自体の批判をしたいわけではなく、魚道の調査がほとんどされず、その調査による効果評価が次に反映されていない状況を問題にしたいのです。最近、ようやく少しずつ行われるようになってきましたが。

魚道は、明治時代から作られて、環境配慮事業のパイオニアといっていいわけです。全国に数千箇所あるそうで、おそらく砂防堰や農水省の落差工に設置されている魚道を数えれば万を超えるでしょう。それらのほとんどは作り放しで効果に関する調査がされていない。したがって、何が効果的なのかが把握されず、その根拠をもった改善がなされないママに今日に至っているのです。魚道の設計上の調査はされていますが、いかに魚の遡上・降下にとって効果的か調査されていないのが多くの実態です。この写真の魚道は精度の良いものです(図24左)。ところが、魚道の下流部分が砂防堰に近すぎて、土砂が堆積しています。ここは、アマゴのために作られていますが、魚道を行き来できないのです。この土砂を、誰が撤去するのかも議論されていません。また参考ですが、揖斐川の上流にある縦型壁面魚道を付記しておきます(図24右)。すごい構造ですが、遡上効果は継続的にはされていないようです。

●魚道評価としてのカルテ

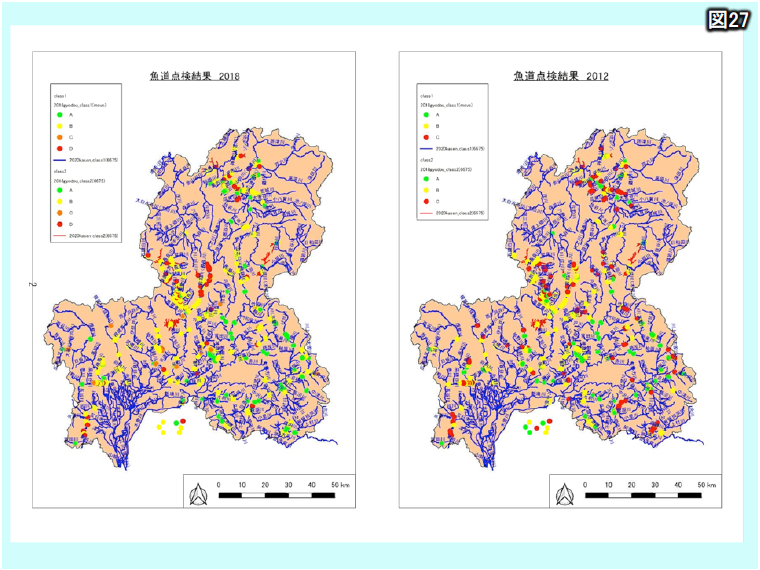

現在、私は岐阜県自然共生工法研究会の魚道部会長を任じていますが、その部会で岐阜県下のほぼすべての魚道を対象にして、魚道評価のための毎年更新するカルテを作成しました(図25)。このカルテの中身の詳細は容易にネット検索できますので、何を項目として如何に評価するかはそちらでご確認ください。

当初の活動として、岐阜県下には約600箇所を超える魚道があり、それらを作成したカルテに基づいて初めて A・B・Cのランク分けをしました。Aは現状でOK、Bは少し様子見、Cは要改善というものです(図26)。結果として、全体で600箇所のうち、改善が必要なものが50%近くありました。あまり効果のないもの、少なくとも調査時に効果のないものが253箇所あったということです。

実は、この結果が出た時に、この活動は県事業とも関連したこともあり、私は県河川課に「これ公表するんですか」と問いました。河川課の担当者は公表を歓迎するとの回答で、これをもって岐阜県は本気なのだなと思いました。この結果は、岐阜県河川課のホームページに載っています。結果を公表し、さらに近隣の方々に魚道を日常的に注視してもらうフィッシュウェイ・サポーター制度を作り、住民連携の促進も検討しています。同時に、岐阜県独自の森林環境税を使い、5年かけて改善要と評価された魚道の環境改善が土木的に行われました。この図は、2012年と2018年における魚道の評価3ランクの割合を示していますが、環境改善が必要の魚道(赤点)が減っていることがわかります。このように環境改善が事業化され、好評価もされたのです。こうした根拠性、住民参画、土木事業化から成る仕組みの構築は非常に重要だといえます。本件は三位一体による環境保全を、行政サイドから具現化した好例といえます。

●堰と魚道の現状から

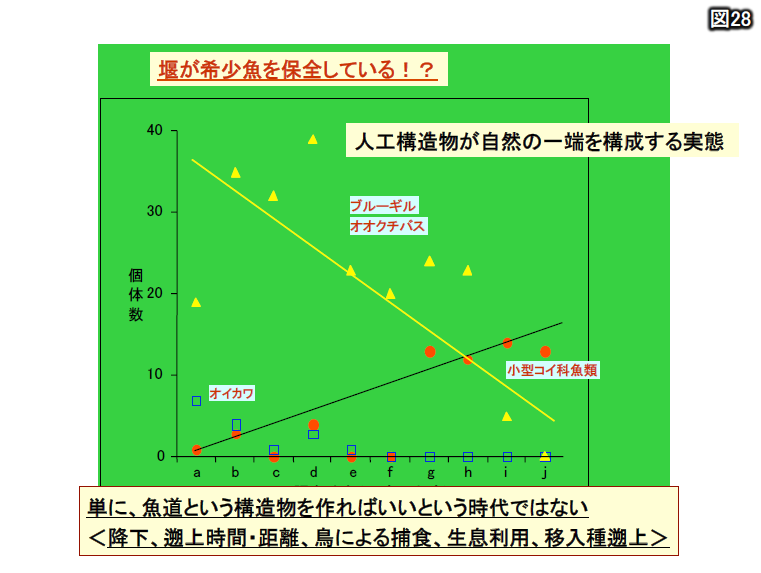

図28の横軸は下流から堰間を一つの区間(A から J )に分けたもの、縦軸が区間ごとに魚を捕獲した個体数を示します。

オイカワと小型コイ科魚類は下流の方が少なくて、上流が多くなっています。一方、オオクチバスやブルーギルの外来魚は下流に多く、上流にいくに従って減っています。上流・下流で在来魚と外来魚の捕獲数に、真逆の相関関係があります。明らかに下流では、オオクチバスやブルーギルの食性調査からも、小型コイ科魚類を捕食している結果といえます。どうやら堰という人工構造物があることで、オオクチバスやブルーギルの上流拡散を遅延させ、在来魚を保全している効果があるのかもしれません。

つまり今、我々の周囲にある河川環境というのは、人工構造物も自然の一端を構成し、生物の生息環境として位置するようになっているといえるのでしょう。ですから、もしこの場所に魚類が遡上できる効果的な魚道を作ってしまうと、オオクチバスやブルーギルも上流に拡散して、稀少な小型魚類が捕食される懸念が生じます。そのためにも、環境配慮として直ちに魚道という構造物を設置するのではなく、堰周辺の魚類相などの事前調査を実施し、遡上対象の目的魚種の選定に加えて外来種の実態を把握する必要があるわけです。何がどうなったらよいのかの事業目的を明確にする重要な作業ともなります。

●人新世時代の環境配慮

この魚道と外来魚拡散に関する小さな事案は、人新世時代の環境配慮事業の方向性を端的に示すものといえるかもしれません。今までは治水・利水に関する河川事業と、河川環境の保全活動(部分的には事業化)が相反している場合が多かったといえます。むろん、堰という環境への人為的負荷に対する魚道という自然への環境配慮が事業化され、随分と治水・利水・環境という構図の力関係は改善されてきたと思いますが、私は未だに環境面は補足的あるいはオマケ的な位置にあることが多いと認識しています。これまでの治水・利水事業によって改変され続けた自然環境を如何なる根拠で、どこまで改善・回復させるかという目標設定は存外に大きい問題を孕んでいます。治水・利水・環境という構図の関係性を深化させ、場合によっては構図自体を再考すべき時期にあると思えるのです。

●“郷土財”としての川との付き合い

人と河川との付き合いは、治水・利水・環境の構図に関する河川管理としてあるだけでなく、また私個人の関心から力点を置いてきた生物多様性の保全という観点からのみならず、前述したように河岸の巨岩を名付けてきた営為としてもあります。つまり、地域の民俗・文化を培ってきた歴史的な事象・事物としての“郷土財”が河川との付き合いとして、非常に重要な役割を担っていると思います。

岐阜県美濃市には、長良川が入り口の一つになっている神社があります(図29左上)。社殿から河岸に向かって階段があり、川が移動路になっていた時期の名残です。この神社での結婚式の際に花嫁は舟に乗り付けて、ここから神社の式場に入ったといいます。食文化の典型的な一端として、同県郡上市の長良川に設置された郡上ヤナがあり、川辺にアユ食する食事処があります(図29右上)。図29右下は長良川沿いに位置する同県大垣市墨俣城に隣接する桜堤防で、県下の花見場所で非常に有名です。堤防に植栽することで、河川への親和性を育むことになっています。また、揖斐川支流を堰止めた天然プールが三重県桑名市にあります(図29左下)。川の危険性とともに、そこで泳ぐ行為を通じて自然を体感することができます。

木曽川流域には、何軒も川魚料理屋があります(図30)。これはナマズの蒲焼で(図30左下)、地域の食文化の特徴であり、本種は本来的に出水期になると、流域の水田に普通に遡上してくる魚でした(図30右下)。残念ながら、この蒲焼のナマズは他県から来ているものが多いようですが。また、この流域には民俗習俗として、鯰絵馬という絵馬があります。桑名市にある真言宗の寺では、日本最多の二百数十枚の鯰絵馬が奉納され、県の文化財に指定されています(詳細は、森, 2007, 生き物文化誌としての「鯰」, ビオストーリー, 98-107参照)。

ちなみに、鯰絵馬は熊本県人吉市の遥拝神社にもあります(図31)。球磨川流域を含め熊本県では、鯰絵馬がいくつかの神社に奉納されています。つまり、このようにナマズという生き物を通じて川と人との間に繋がりが存在し、地域特有の民俗・習俗を伝承しています。こうした民俗・習俗を構成する事象・事物は川の「天恵」から生まれ、これらを“郷土財”と位置付けて地域づくりに活用したいのです。ぜひ地元の方々におかれましても、流域の鯰絵馬を“郷土財“として拝見いただければと思います。

●流域治水における参画と環境

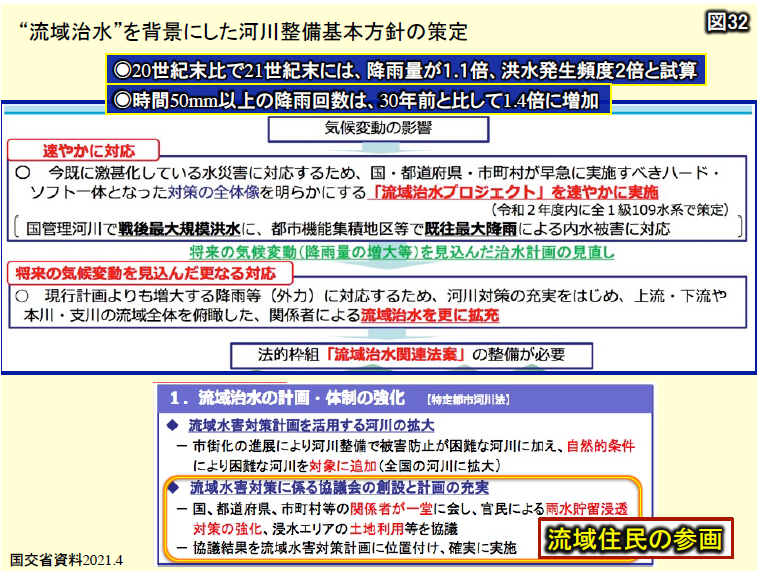

この図32には、今後の人と川の付き合い方の理念として期待したい流域治水に関する概要が書いてあります。

私が注目したいのは、流域住民の「参画」に関する記載があることです。ただし、まだまだ見えない部分がありますが、この「参画」が住民を含む合意形成を協議会の設置を踏まえて目的にしていることがわかります。換言すれば、流域治水とは、流域住民がどれだけ、どのように水を引き受けるかということに依拠するからでもあります。すなわち、流域住民が根拠ある“郷土財”の維持をもとに意義をもちつつ、管理しやすい川づくりを志向する仕組みの構築ができるかが、流域治水の試金石となります。

また、流域治水という理念の具現化として期待したいことは、それが堤内(農地・宅地・支流などを含む)を含むことから、環境面への目線が必然的にいっそう膨らむはずということです。環境面の向上を、河道内の範囲だけで検討することは大変窮屈なものです。治水事業や利水事業という土木事業は存在しますが、その意味での環境改善を主目的とする環境事業は遥かに規模が小さく対症療法的なものに止まっています。環境事業は、治水や利水それぞれの事業化において付帯するという位置付けは、むろん以前に比べれば大きな前進を遂げてはいると思います。しかしながら、人新世の時代を実感する現在においては、前述のような流域の歴史・文化・民俗を含む生活空間や生物多様性の保全を目的とする環境改善のために、治水・利水を事業化するという発想の転換が、部分的であれ必要に思われます。もちろん治水・利水事業が先行することは自明ですが、ここで確認しておきたいことは、災害復旧時においても、その根拠・手順において環境面を落とし込む検討および事業化の進行も自明ということです。

これまで私は個人的にも、荒瀬ダム撤去事業のみならず、球磨川流域の魚類や文化・民俗と関わることができ、多くを勉強させていただきました。これからも球磨川の動向を注視していきたいと思う次第です。引き続きよろしくお願いいたします。

私の話題提供は以上です。ご清聴のほどありがとうございました。

質疑応答

Q:ワンドの定義とは?

A:普段は、川の水際や河道内氾濫原にある閉鎖的な水域といえます。水位状況によって本川や他のワンドと繋がる水域です。部分的に本流と恒常的な繋がりのある水域です。河原の土砂堆積の比高差によって形成される水域であり、川岸の多様性を示すともいえます。

Q:ワンドとタマリの違い

A:ワンドは多少の出水で他水域と連結する水域ですが、ワンドに比べてタマリは本流域と繋がることが少ない閉鎖水域で、冠水頻度が異なるといえます。河川規模などによっても多様さがあり、数値的な明瞭な差はなく、その意味においては曖昧な違いとなります。また、降雨後にできる小さな水域や水位低下した水域は、常識的に“水たまり”と言います。

Q:国土交通省の強靭化が始まりましたが、それから球磨川の河川内にあったホテイ竹(コサン竹)が伐採され続けています。これらは、洪水の時にトンボなどの避難地になっています。高いところですが、洪水時には水につかり、その生物相が根こそぎ持って行かれている。今回の水害後、国土交通省の対策によって生物多様性が劣化しているのです。これを止める方法は何かないでしょうか。多くの人に知ってほしいと思っている。日本一の竹林だったのに、それが消えつつあります。

A:重要な指摘と受け止めます。私自身、国交省河川整備基本方針の委員をしているので、そうした場面で機会あるごとに本件については発言したいと思います。竹林は、洪水時の安全度を下げるということで、場所によっては伐採されることもあるようです。竹の種類や地元の方の利用も含め、生物多様性における竹林の機能の有無を根拠をもって今後検討していく必要があると思います。

Q:川辺川の流水ダムについて。川にそって縦は100mほどのものになると思われます。100mのトンネルを通って水が流れることになる。穴あきダムなので、そういうトンネルを通って魚は行き来する。一般的に、魚類はそのようなところを通れるのでしょうか。この辺り、観光には鮎が重要です。あるいは魚道を作るのかわかりませんが、高さも100mをこえるので、どうするのか良くわかりませんが。魚はトンネルを通れるのか、魚道は影響緩和できるのか。

A:現行の計画がどこまでかわからないママでの話になりますが、先般、愛知県の矢作川にある明治用水というのが漏水したニュースをご覧になったかと思います。そこにはトンネル魚道があります。中にはライトがずっとついています。そこは落差高が小さく、アユが遡上できています。種類によっては暗いと遡上しづらい、という事例もあります。知る限り、流水ダムの環境配慮は、あまり良好なものがないという認識です。土砂・倒木などが溜まってしまうので、しばしば浚渫が必要となります。この魚道対策は費用がかかり、実施判断は事業者によるため、積極的な対応がされない可能性もありますが、今後、流水ダムにおける環境配慮事業やトンネル魚道の効果を検討する価値は十分にあると思っています。

Q:川辺川は非常に環境が豊かなところ。川辺川ダムの計画が持ち上がっているが、住民はその内容を全く知ることができない。川が暮らしから遠くなってしまうことを強く懸念している(コメント)。

A:今回の荒瀬ダム撤去事業に関わって、河川が堰止められ生じていた湛水域が、数十年を経て撤去され流水化することによって、環境面だけでなく、歴史・文化面において多くのものが早くも復活した、ということを目の当たりする経験をさせていただきました。これを踏まえて、今いただいたコメントへの感想となりますが、川辺川ダムの建設の有無に関わらず、お示しのような川を巡る“暮らし”の記憶を記録しておくことは重要かと思います。たとえ建設されなくなったとしても、現在ますます「川が暮らしから遠く」なる状況にあるといえます。また、川辺川ダムの「内容を全く知ることができない」とのことですが、「強い懸念」の改善のためにも国に説明の機会を求めることも重要かと思います。

Q:質問ではないですが、森林環境税で魚道を作ったという説明がありましたが、岐阜県の場合、「清流の国ぎふ森林・環境税」という名称で、使途は森林だけに限定されておらず、河川の事業も含まれています。熊本県の人にはピンとこないと思ったので、コメントです。

A:はい、その通りです。そもそも、この環境税のタイトルが「清流の国」ですので、河川環境の改善などに汎用的に活用されます。行政的縦割りはありますが、森林と河川は環境面からいえば表裏一体の存在ともいえます。そもそも、この環境税のタイトルが「清流の国」ですので、水田魚道や外来魚対策を含めて対象となっています。

Q:地域住民と研究者、行政が一体になって、郷土財を作るという点が興味深かった。球磨川を歩くと、地域の方が川に思いがあること、台風の後、濁りが取れないということをおっしゃっている。住民の方は川を見ていて、思いが強いと感じました。山にも入りましたが、山での生業の方(農林水産業、再エネ開発事業者)と、住民の方との調整が重要だと思いました。また、魚道について、住民の方が一緒にチェックしていく仕組みづくりが行われたとのお話でしたが、山の方でも感じます。道の横断溝が全て埋まっている状態でしたが、住民の方がチェックする仕組みを作り、一緒に見ていくことが重要だと感じています(コメント)。

A:はい、私も同感です。岐阜県の魚道事業においては、民間のフィッシュウェイ・サポーター制度によって、チェックされた課題は県河川課に集約されることになっている点が画期的と思います。

Q:良い魚道とは?魚以外の生物も通れるのか。

A:岐阜県の魚道カルテは、目視やビデオで観察したデータ、指標によって推定したデータ、魚を採取して確認したデータなどから精度を向上させていたます。コロナ禍で中断していましたが、魚道カルテは2007年から継続的に更新するようにしています。そのためにも毎年2回ほど、2, 30人の参加をもって現地調査しています。「良い魚道」の評価とは、端的に魚が通過する装置である目的に合っているかに尽きます。ただ、その評価には、場所や時期、対象魚によって異なる動的視点が重要です。例えば、下流の魚道はアユにおいて一過的に遡上する必要がありますが、一方で上流の魚道においてカジカやアマゴは魚道内で定着的に生息していてもよい場合があるわけです。

また、オオサンショウウオ用の魚道や、カニ類などの利用が確認される魚道もあります。また、本事業は地域連携としてだけでなく、研究面においても成果を出しており、学会や学術論文などで発表もしています。

Q:どの河川でもツルヨシの繁茂が顕著で川が動かなくなっています。また、ツルヨシが繁茂しすぎてワンドやタマリが覆われて開水面が減少し、飛来してくる水生昆虫や産卵に来るトンボ類が使える環境が減少しているように思えます。ツルヨシの繁茂を抑制する方法はあるでしょうか?

A:現場でご苦労されている方の質問だと思いました。抜根が必要ですが、重機が必要で、一般的な作業では難しい。河川事業の中にどう取り込めるか、また、護岸工事の時に頼むようなことも必要かもしれません。ツルヨシの繁茂は問題ですが、一方で、動きすぎると洪水になるということもあり、現状では河川管理者に問うことだと思います。私の近所では、住民の方がヨシを刈っています。三重県ですが、軽トラが降りられるようなスロープを作った事例もあります。また、そこで行事も行えています。ただそういった例は多くないですね。

Q:直線・直立護岸の都市河川を、多様性の高い「ざわめく川」にするにはどうしたらいいでしょうか。何からはじめたらいいでしょうか。

A:何を守り、どういう川づくりの目標をもつかが必要かと思います。土木工学的なことでは、蛇行河川にする、護岸に多孔質のものを設置する、入江など多様な水際線を作る、巨石を置く、といった川の凹凸や深みの多様な環境をこしらえることが必要かと思います。また、とりあえず多自然川づくりの資料集などを参照することが、初期においては参考になるでしょう。ちなみに、札幌市の精進川は1990年代後半に、都市河川で自然配慮をした初期事例で、私の本でも紹介しています。

Q:当事者の意見を県や国土交通省はまず聞くべき。使えない魚道を作るのは生き物を冒涜している、人間が勝手に作っている。もう少し真摯に考えてほしいと思っています。荒瀬ダムが撤去された後、蛤がとれたり、海苔が増えています。瀬戸石ダムも撤去してほしい。山も荒れている。球磨川のことを総合的に考えてほしい。川辺川ダムについては、きちんと調査してほしい(コメント)。

A:今回の話題提供でも述べましたが、目的が魚道という名の構造物を建設することにあり、かつ作り放しであることが問題です。まず既存魚道において魚類の遡上・降下の評価をし、何が良くて悪いのかの把握する必要があります。また、荒瀬ダム撤去が汽水域・海域にどれほど・どのように影響するのかは大変興味深いテーマです。

Q:砂防ダムについて。人吉、球磨地方は山に囲まれているが、砂防ダムが毎年作られている。でも1年で土砂が溜まってしまうと聞いています。土砂が止まれば、きれいな水が出ると国土交通省は言いますが、予定されている川辺川ダムの上流に、砂防ダムが作られる。それは本当に意味はあるのでしょうか。

A:回答にはならないかもしれませんが、砂防ダムは多く作られており、生物にとっては移動分散の阻害になり、加えて下流への土砂供給の減少にもなり、多くの場合マイナス影響があるのが一般的です。また「土砂が止まれば、きれいな水が出る」というのはやや短絡的な説明のように思えます。今後、国土交通省は、河川や山林の専門家を含め、流域治水の中で砂防ダムに関する真摯な議論・説明が必要であり、一方で地域の注視が必至と強く思います。

森 誠一さん 講師プロフィール

岐阜協立大学地域創生研究所・教授、越前大野市「イトヨの里」館長。理学博士(京都大学)。専門は進化生態学、社会行動学。国土交通大学校などでも講義。

日本魚類学会自然保護委員会委員長、生き物文化誌学会理事などを務める。第12回生態学琵琶湖賞受賞。

自然が加速的に人工化される現状のなかで保全を考え、河川工学や土木行政、民俗学および同位体環境学の視点を網羅し、実際の保全活動において拡張中。また、震災前から現在まで岩手県大槌町で湧水生態を継続調査し、復興に地域特性を活用すべく「郷土財活用エリア」を提唱し、産業振興・教育行政事業に参画。国交省河川整備基本方針小委員会、熊本県荒瀬ダム撤去フォローアップ委員会などの行政委員を務める。

著書に『トゲウオのいる川』中央公論社、『トゲウオ、出会いのエソロジ—』地人書館、『トゲウオの自然史』北海道大学図書刊行会、『環境保全の理論と実践4巻』『希少淡水魚の現在と未来』信山社、『適応放散の生態学』(翻訳)京都大学学術出版会、『天恵と天災の文化誌』東北出版企画、『なまずの博覧誌』誠文堂新光社、『淡水魚保全の挑戦』東海大出版など。NHK「生き物地球紀行」や「ダーウィンが来た」、映画『はりんこ ざわめく自然』など監修・製作し、自然環境の保全に向けて周知・啓発を継続している。